子どもの不調をどう理解するか

― 生物心理社会モデルという考え方

(シリーズ「子どもの“しんどさ”を理解する」総論)

子どもが学校に行けない、朝起きられない、食欲がない、ゲームに没頭してしまう――。

こうした「しんどさ」は、決して珍しいことではありません。

しかし、その理由をひとことで説明するのは簡単ではありません。

「心の問題?」「体の病気?」「家庭の影響?」――多くの親御さんはそのあいだで揺れ、

「もしかして私の育て方が悪かったのでは」と自分を責めてしまいます。

けれども、子どもの不調は単一の原因ではなく、いくつもの要因が重なって起こる現象です。

その複雑さを理解するための枠組みが、今回取り上げる**生物心理社会モデル(Biopsychosocial model)**です。

このシリーズでは、近年の臨床心理・教育現場で注目されるこのモデルをもとに、

不登校の背景にある代表的な症状や特徴を、医学・心理・社会の3つの視点から丁寧に整理していきます。

読者のみなさんにとっては、**お子さんを理解するための“確かな地図”**になるはずです。

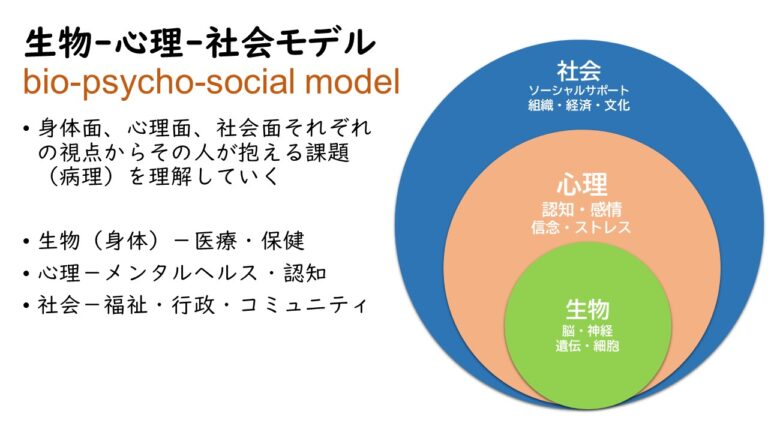

Ⅰ.生物心理社会モデルとは

1977年、アメリカの精神科医**ジョージ・エンゲル(George L. Engel)**が、

従来の「生物医学モデル」への批判として提唱したのがこの考え方です。

それまでの医療は、「病気=体の異常」という一元的な見方が主流でした。

しかし、心身の不調には、身体的な変化だけでなく、心理的要因や社会的背景が密接に関係しています。

この考え方は、世界保健機関(WHO)の健康観にも反映され、

現在のICD-11(国際疾病分類)やDSM-5でも、「心身相関的な理解」が重視されています。

🔹 Biological(生物):体質・脳・神経・ホルモンなどの身体的要因

🔹 Psychological(心理):感情・性格・考え方・ストレス対処などの心理的要因

🔹 Social(社会):家庭・学校・文化・経済・人間関係などの社会的要因

この3つの視点を重ねることで、「なぜ不調が起こるのか」「どう支えればよいのか」が、

より現実的に、立体的に見えてきます。

ここに見出しテキストを追加

Ⅱ.このモデルで見る「不登校の背景」

たとえば、朝起きられない子どもを「怠けている」と見てしまえば、家庭での対話は苦しくなります。

けれども、生物的には自律神経の乱れ、心理的には不安やプレッシャー、

社会的には学校時間とのミスマッチ――と見立てると、原因ではなく支援の方向が見えてきます。

💬「どこが悪いか」ではなく、「どこを支えられるか」で考える――

それが、生物心理社会モデルの根本にある視点です。

Ⅲ.このシリーズの構成

この連載「子どもの“しんどさ”を理解する」は、以下の7回でお届けします。

| 回 | テーマ | キーワード |

|---|---|---|

| 第1回 | 子どもの不調をどう理解するか ― 生物心理社会モデルという考え方 | モデルの全体像/不登校の理解の枠組み |

| 第2回 | 朝起きられない子 ― 起立性調節障害という体のサイン | 自律神経/午前中の倦怠/医療と学校連携 |

| 第3回 | やめられない子 ― ゲーム・ネット依存の背景 | 脳の報酬系/安心の居場所/自己調整 |

| 第4回 | 食べない・食べすぎる子 ― 摂食障害という心身の叫び | コントロール感/思春期のアイデンティティ |

| 第5回 | 落ち着かない子 ― ADHDという注意の特性 | 注意・多動・衝動/環境調整 |

| 第6回 | 感じ方がちがう子 ― ASD(自閉スペクトラム症)の世界を知る | 感覚過敏/コミュニケーションのズレ |

| 第7回 | 勉強がつらい子 ― 学習障害という情報処理のちがい | 認知特性/努力の誤解/合理的配慮 |

各回では、DSM-5・ICD-11の診断基準や国内ガイドラインにも言及しながら、

症状を「生物・心理・社会」それぞれの観点で整理します。

また、家庭でできるサポートや、学校に求めたい配慮も具体的に紹介していきます。

Ⅳ.親の育て方の問題ではありません

ここで強調しておきたいのは、

これらの症状や不登校は親の育て方の問題ではないということです。

不調の多くは、思春期特有の身体的変化や、

神経系の未成熟、環境ストレスなどが重なって起こります。

そして、多くの場合、思春期を過ぎて神経・ホルモン・心理的バランスが整うと、自然に改善していくことが知られています。

このシリーズは、「責任を問う」ためではなく、

理解を深め、希望を持てるようにするための知識を届けることを目的としています。

Ⅴ.シリーズの読み方と今後の展開

-

毎回のメルマガでは、それぞれの症状を「生物心理社会モデル」で読み解きます。

-

各回の文末には、この第1回(本記事)へのリンクを貼ります。

→ HP上では、このページを「モデル解説ページ」として常設。

→ いつでも参照できる「共通の地図」として活用します。

🪞 あなたのお子さんの“しんどさ”は、心でも体でもなく、“その両方”です。

だからこそ、どちらも大切にしながら、つながりの中で支えていけます。

🔍参考文献

-

Engel, G. L. (1977). The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. Science, 196(4286), 129–136.

-

American Psychiatric Association (2022). DSM-5-TR.

-

World Health Organization (2023). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics.

-

厚生労働省 e-ヘルスネット「心身の健康とストレス」

文・大久保智弘

公認心理師・スクールカウンセラー/2児の父。

不登校や思春期の親子支援を専門に活動中。

✨ ひとりで抱え込まず、状況を整理してみませんか ✨

このコラムを読みながら、

「これ、うちのことかもしれない」「少し話して整理したい」と感じた方へ。

初回は、今の状況を整理するための

アセスメント(30分・3,000円)からお受けしています。

無理に継続的なカウンセリングをおすすめすることはありませんので、

どうぞ、安心してお問い合わせください。